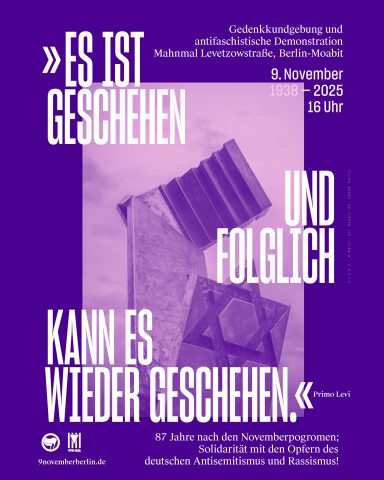

9. November 2025 – Gedenken an die Novemberpogrome 1938

Gedenkkundgebung und antifaschistische Demonstration

9. November 2025 | 16.00 Uhr | Mahnmal Levetzowstraße | Berlin-Moabit

„Eine Zukunft denken, ohne die Vergangenheit zu verraten“ – Moishe Postone

Als antifaschistisches Bündnis rufen wir am 9. November 2025, dem 87. Jahrestag der Novemberpogrome, zu einer Gedenkkundgebung am Mahnmal Levetzowstraße mit anschließender antifaschistischer Demonstration durch Moabit auf.

Der 9. November 1938 war der Höhepunkt der Novemberpogrome. Bis dahin hatten die Nazis schrittweise mit Berufsverboten, dem Ausschluss aus Schulen sowie Universitäten, dem Raub jüdischen Eigentums, Zwangsarbeit und der Markierung von Jüdinnen*Juden deren Ausgrenzung und Verarmung betrieben. Die Novemberpogrome stellten den vorläufigen Höhepunkt der nationalsozialistischen Bemühungen dar, Jüdinnen*Juden aus den deutschen Grenzen zu vertreiben.

Staatlich orchestriert und angestoßen, kam es überall in Deutschland und Österreich unter der Anführung von SA und SS zu einem hasserfüllten Ausbruch des deutschen Mobs gegen die jüdische Bevölkerung. In ihrer antisemitischen Zerstörungswut plünderten sie jüdische Geschäfte und Wohnungen, zerstörten Friedhöfe und über die Hälfte der Synagogen und Gebetshäuser; viele wurden in Brand gesteckt. Jüdinnen*Juden wurden durch die Straßen getrieben, verschleppt, inhaftiert,vergewaltigt – über 1.300 wurden ermordet. Am 10. November erfolgten reichsweite, systematische Deportationen von etwa 30.000 Jüdinnen*Juden in Konzentrationslager. Mit weiteren Gesetzen und Verordnungen entrechteten die Nationalsozialisten Jüdinnen*Juden im Anschluss an die Novemberpogrome vollständig.

Während in den besetzten Gebieten in der Sowjetunion und den besetzten polnischen und serbischen Gebieten bereits ein systematischer Massenmord an der lokalen jüdischen Bevölkerung stattfand, wurden nach dem Verbot der Auswanderung aus den deutschen Grenzen ab Oktober 1941 immer mehr Jüdinnen*Juden im Zentrum des deutschen Herrschaftsbereichs – und nur ein halbes Jahr später in weiten Teilen Europas – verhaftet und deportiert. Die meisten, die es nicht vermochten, illegal zu fliehen oder sich zu verstecken, wurden in die besetzten polnischen und sowjetischen Gebiete verschleppt und in den Ghettos, Konzentrationslagern, bei Massenerschießungen oder in Vernichtungslagern brutal ermordet.

Das Deportationsmahnmal Putlitzbrücke in Berlin-Moabit erinnert an die über 30.000 Berliner Jüdinnen*Juden, die von hier aus über den Güterbahnhof Moabit in die Vernichtung deportiert wurden. In langen Marschkolonnen wurden sie mitten am Tag unter aller Augen durch Moabit getrieben, wo viele von ihnen lebten. Von dort wurden sie in den bereitstehenden Wagons abtransportiert. Was bis dahin eine unheilvolle Bedrohung war, wurde spätestens im Herbst 1941 Realität: Der vom antisemitischen Wahn getriebene Versuch der Vernichtung des gesamten jüdischen Lebens, der erst mit der militärischen Niederschlagung Deutschlands 1945 gestoppt werden konnte.

Der Antisemitismus selbst wurde somit jedoch weder beendet noch besiegt.

2024 dokumentierte die Antisemitismus-Meldestelle RIAS bundesweit insgesamt 8627 antisemitische Vorfälle, was einen Anstieg um fast 77% gegenüber 2023 bedeutet. Während die übrigen antisemitischen Vorfallsarten auf hohem Niveau stagnieren, nahm der israelbezogene Antisemitismus nach dem 7. Oktober 2023 deutlich zu, inklusive Gewalt und Bedrohungen.

Die Kontinuitäten des Nationalsozialismus zeigen sich in immer neuen Formen und sorgen für ein gesellschaftliches Klima, in dem Jüdinnen*Juden fortwährend bedroht werden.

Keine Versöhnung mit Deutschland

„Nie wieder!“ – Das Gedenken an die Shoah und die NS-Verbrechen darf keine bloße Floskel bleiben. Staatliches Gedenken bedient sich des Narrativs eines geläuterten deutschen Staates und einer deutsch-jüdischen Versöhnung, um dem Wiedererstarken der deutschen Nationalidentität den Weg zu ebnen. Es ignoriert, dass die strukturellen gesellschaftlichen Bedingungen, die den Nationalsozialismus und die Shoah ermöglicht haben, weiter fortbestehen.

Die Schändung des Deportationsmahnmals vom 11. auf den 12. November 2024 ist Ausdruck dieses gesellschaftlichen Klimas. Unbekannte warfen den zuvor niedergelegten Gedenkkranz auf die Bahngleise und zerstörten mehrere Kerzen. Solche Angriffe auf das Gedenken zeigen, wie sehr Antisemitismus in der Gesellschaft präsent ist.

Gegen jeden Antisemitismus und Rassismus

Mit jedem Wahlerfolg der AfD, mit jedem Rechtsschwenk der bürgerlichen Parteien wächst der gesellschaftliche Widerstand gegen eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Antisemitismus ist dabei integraler Bestandteil der Programme und Wortmeldungen von Funktionär*innen extrem rechter Parteien, was eine weitere Gefährdung für Jüdinnen*Juden zur Folge hat. In Berlin formiert sich eine neue Generation von Neonazis, die klassische NS-Ideologie mit rechter Jugendkultur verbinden. Neben dem Hass auf Migrant*innen, queeres Leben und antifaschistische Strukturen ist der Antisemitismus ein Bindeglied der extremen Rechten von „III. Weg“, über „Die Heimat“ bis hin zu Jugendcliquen wie „Deutsche Jugend Voran“. Antifaschist*innen, die aktive Gegenwehr gegen die erstarkenden Neonazi-Zusammenhänge organisieren, sehen sich aktuell einer enormen Repressionswelle ausgesetzt. Es sitzen so viele Antifaschist*innen in Gefängnissen, wie lange nicht mehr. Unser Widerstand richtet sich ebenso gegen die organisierten Neonazis wie auch gegen den gesellschaftlichen Rechtsruck und eine nationale Normalisierungserzählung.

Das ihnen gemeinsame antisemitische Weltbild bietet die ideologische Schnittmenge für gefährliche Bündnisse zwischen Akteur*innen aus verschiedenen politischen Spektren. Gruppen mit diskriminierungskritischen Anspruch zeigen dabei zunehmende Offenheit gegenüber antisemitischen Positionen. Häufig wird Zionismus, das heißt die Legitimation der Existenz eines jüdischen Staates, als neuer Faschismus dargestellt – ein Umstand, der Querfronten legitimiert. In diesem Klima sind auch Aktionen wie die Schändung des Mahnmals in der Levetzowstraße im Mai 2024 zu verstehen. Es wurde mit Parolen wie „Fuck Israel“ und „Free Palestine“ besprüht.

Viele Jüdinnen*Juden haben in den letzten Jahren die Erfahrung machen müssen, dass sie sich in Räumen, in denen sie sich zuvor sicher fühlten, nun nicht mehr frei bewegen können. Von Jüdinnen*Juden wird verlangt, sich von Israel zu distanzieren. Vermeintliche Verbündete beginnen, antisemitische Parolen zu skandieren und den Terror gegen Jüdinnen*Juden zu verherrlichen. Antisemitismus und Rassismus werden gegeneinander ausgespielt, anstatt sich gemeinsam gegen autoritäre Regime und den Rechtsruck zu stellen.

An Hochschulen geraten Menschen ins Visier, die sich kritisch mit Antisemitismus auseinandersetzen. Veranstaltungen zum Thema werden bedroht, auf israel- oder jüdinnen*juden-solidarische Aktionen wird mit Feindseligkeiten, Beleidigungen und Todeswünschen reagiert. Dies führt dazu, dass von Antisemitismus und Israelfeindlichkeit betroffene Universitätsteilnehmende, sich nicht mehr uneingeschränkt auf dem Campus bewegen können und ihn teilweise komplett meiden.

Antifaschistischer Widerstand muss sich konsequent gegen jede Form von Ausgrenzung und Menschenverachtung richten – auch in linken und progressiven Räumen, wo antisemitische Rhetorik zugenommen hat.

Solidarität mit Israel als Schutzraum

Das Gedenken an die Gräuel der Shoah wird zunehmend instrumentalisiert. Demonstrationen, auf denen von einem „Holocaust in Gaza“ die Rede ist, stellen eine klare Relativierung der Shoah dar. Hier vereinen sich gefährliche rechte, islamistische sowie analytisch falsche linke Diskurselemente. Angelehnt an den Philosophen Moishe Postone ist festzustellen, dass die Behauptung, aus der Geschichte gelernt zu haben, lediglich ein Ticket ist, um ausgerechnet Israel die Existenzberechtigung abzusprechen.

Israel ist die logische Konsequenz aus der Shoah. Die Solidarität mit Israel bedeutet die Anerkennung der Notwendigkeit eines jüdischen Schutzraums in einer Welt, die weiterhin von Antisemitismus geprägt ist.

Wir wollen all dem eine Praxis des politischen Erinnerns und Mahnens entgegensetzen, die kritisch auf bestehende Verhältnisse hinweist und nicht auf eine Erlösung von der Vergangenheit hinarbeitet.

Aus all diesen Gründen kommen wir am 9. November 2025 erneut zusammen. In unserer Auftaktkundgebung gedenken wir der Opfer und jenen, die Widerstand geleistet haben. Unser Gedenken gilt sowohl Jüdinnen*Juden, als auch den Sinti*zze und Rom*nja und den politischen Gegner*innen, wie Kommunist*innen, Gewerkschafter*innen und Sozialdemokrat*innen, queeren Menschen, Zeugen Jehovas, Menschen mit Behinderung und sogenannten „Asozialen“, die der Verfolgung der Nazis zum Opfer fielen.

Auch im Anschluss, bei der antifaschistischen Demonstration zum Mahnmal an der Putlitzbrücke, bedeutet für uns als Antifaschist*innen, „eine Zukunft denken, ohne die Vergangenheit zu verraten“, dem Gedenken an die deutschen NS-Verbrechen auch weiterhin Gehör zu verschaffen sowie Konsequenzen aus der Kontinuität rassistischer, antisemitischer und nationalistischer Zustände einzufordern.

Gedenkkundgebung und antifaschistischen Demonstration

9. November 2025 | 16.00 Uhr | Mahnmal Levetzowstraße | Berlin-Moabit

Weitere Hintergründe, den diesjährigen Aufruf und Veranstaltungsankündigungen findet Ihr auch auf der Homepage https://9novemberberlin.de/